着力发展海洋经济、文旅产业,注重以文化人、以德润心,安民铺示范片区建设有序推进,“村BA”篮球赛开赛……今年以来,秀屿区埭头镇立足自身实际,激活资源优势,稳步推进乡村振兴,描绘和美新画卷。 秀屿区埭头镇学习运用“千万工程”经验,紧扣“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求,依托 着力发展海洋经济、文旅产业,注重以文化人、以德润心,安民铺示范片区建设有序推进,“村BA”篮球赛开赛……今年以来,秀屿区埭头镇立足自身实际,激活资源优势,稳步推进乡村振兴,描绘和美新画卷。 山海资源,统筹推进产业融合、基层治理、乡风文明、生态保护等重点工作,建设安民铺示范片区。该镇荣获省级乡村治理示范乡镇、莆田市“全域生态旅游小镇”等称号。 产业融合激活发展动能 埭头镇筶杯岛海域碧波荡漾,林蚝(福建)水产有限公司的万亩生态养殖基地迎来牡蛎丰收季。作为国家级水产健康养殖示范区,该企业通过科技赋能,投资1.5亿元建设三倍体牡蛎和贝藻立体养殖基地,带动千余户渔民增收。在埭头镇“公司+基地+渔户”模式推动下,该公司年产值突破5000万元,提供就业岗位200余个。

埭头后海垦区发展花蛤、对虾等养殖产业。 埭头镇三面临海,水产养殖历史悠久。镇里立足海洋资源优势,围绕秀屿区“海洋富区”战略,深挖渔业资源潜力,精心培育“一村一品”特色产业格局。石城村通过建设三帆屿软式防波堤,形成5000亩水产养殖区,重点发展鲍鱼、海参等高附加值品种;武盛村专注鳗鱼养殖,打造特色产业名片;潘宅村依托后海渔业科研基地,开展海蛎、南美白对虾、石斑鱼等品种的科研养殖;黄瓜岛引进专业企业合作发展万亩生蚝养殖,年产值达千万元;东林村的红毛菜、翁厝村的海带等藻类养殖也形成规模效应,共同构建起多元发展的现代渔业产业体系。去年,全镇水产品总产量近17万吨,渔业总产值达约16亿元。 在向海图强的同时,埭头镇充分发挥山海资源优势,推动文旅产业蓬勃发展。以大蚶山为核心的天云洞、汀港山等景区,以其独特的山海景观吸引着八方来客。汀港村融合山地越野车网红项目与红色文化资源,串联艰苦奋斗主题馆、线面文化基地,打造特色研学路线,并推出3种非遗小吃,年接待游客超10万人次。后海渔村则通过渔旅结合,发展休闲垂钓、海上观光等体验项目,让游客在欣赏海景的同时感受渔家文化魅力。 山海联动、产业融合,为乡村振兴提供了路径。该镇创新推出安民铺共同富裕示范片区,石城村将废弃砂场打造成环海公园,融合火山岩景观与海洋文化、华侨文化等,成为“网红打卡点”,带动民宿、农家乐等。同时,积极引导水产企业延伸产业链条,发展海产品精深加工和电商销售,提升产品附加值。 “我们以山海为依托积极策划项目,如石城村的海参产业园、汀港村的传统线面制作培训基地、翁厝村的海带场升级改造等项目,为乡村振兴注入活力。”埭头镇乡村振兴办负责人翁天仁表示,下一步他们将继续深化“科技兴海、文旅强山”的发展战略,推动一二三产深度融合,为乡村振兴提供更可持续的内生动力,打造具有特色的共同富裕示范区。 创新治理筑牢平安基石 7月中旬,全市学习运用“千万工程”经验加快城乡融合发展推进乡村全面振兴暨基层社会治理现场会召开。埭头镇的安民铺乡村记忆馆、石城环海公园和镇综治中心成为观摩亮点,给与会同志留下深刻印象。 在推进乡村振兴过程中,埭头镇也面临着人口密集、用地紧张带来的治理挑战。埭头镇相关负责人告诉记者,针对土地纠纷等信访突出问题,该镇坚持“党建引领、共建共治”,通过机制创新、阵地建设、数字化赋能提升治理效能,获评福建新时代“枫桥式工作法”先进典型,为乡村振兴筑牢平安基石。 埭头镇升级改造镇综治中心,实现“多中心合一、一中心多用、一站式服务、一次性解决”,通过常驻、轮驻相结合的方式,建立了诉求受理、分流、化解、督办、回访的全流程闭环机制。在调解中,创新推出的“三评模式”——能人评理、村民评议、道德评判,由老党员、乡亲等组成的评理队伍用“土话”说理,开“土方”解题,让矛盾纠纷化解更接地气、更见成效。 权力运行的规范化是基层治理的关键。该镇以石城村为试点,率先推行村级“小微权力”清单制,将重大决策、资金使用等事项流程标准化,并通过“阳光公示”接受监督。这一做法已在全镇23个村(社区)推广,实现了党务、村务、财务“三公开”全覆盖,村级事务规范化办理率达到100%,让权力在阳光下运行,从源头上减少了矛盾纠纷的产生。 在规范权力运行的同时,埭头镇更注重以文化人、以德润心,实现法治与德治的有机统一。该镇深挖本地文化资源,打造了包括安民埔乡村记忆馆、埭头道德力量体验馆、艰苦奋斗主题馆、梨岭十八进士家风礼堂等在内的“体验式”教育集群。这些浸润着传统道德力量的场所,不仅成为党员教育的新阵地,更通过潜移默化的方式引导群众形成行为自觉,实现了“以德化人、以德促治”的良性循环。 值得一提的是,该镇还积极探索数字赋能基层治理。石城村投资158万元建设的数字乡村综合管理平台,集成了智慧监控、安全用电、文旅服务、产业管理等模块,实现了治理服务的数字化转型。通过科技赋能,既提升了矛盾纠纷的预警能力,又优化了公共服务效率,为基层治理现代化提供了新范本。 文明生态共绘和美乡村 8月8日,2025年埭头镇“和美乡村,山海埭头”暨第二届“村BA”篮球赛在埭头公园火热开幕。开幕式上,舞狮、莆仙戏、战鼓等表演精彩纷呈,并融入移风易俗的理念。这场体育与文化交融的活动,成为埭头镇推进乡风文明建设的一个缩影。 “乡村振兴既要塑‘形’更要铸‘魂’。”埭头镇党委书记黄金喜说,该镇以乡风文明塑魂、以生态建设筑基,创新工作方法,将移风易俗与环境整治、文化传承有机结合,让乡村既增“颜值”又提“气质”。 针对移风易俗,全镇23个村(社区)全部完善村规民约,将移风易俗内容纳入其中,组建劝导队,提前介入制止大操大办、高价彩礼等陋习。镇纪委牵头开展专项整治,对婚介从业人员等群体进行规范管理。今年上半年,该镇已出现1例“零聘金”。该镇还举办“新风善美德润莆田”“传承孝道,厚养薄葬”等主题活动60余场,在英田社区、武盛村等地开展《厝边居》观影、绿色殡葬宣传,引导群众树立科学文明的生活理念。

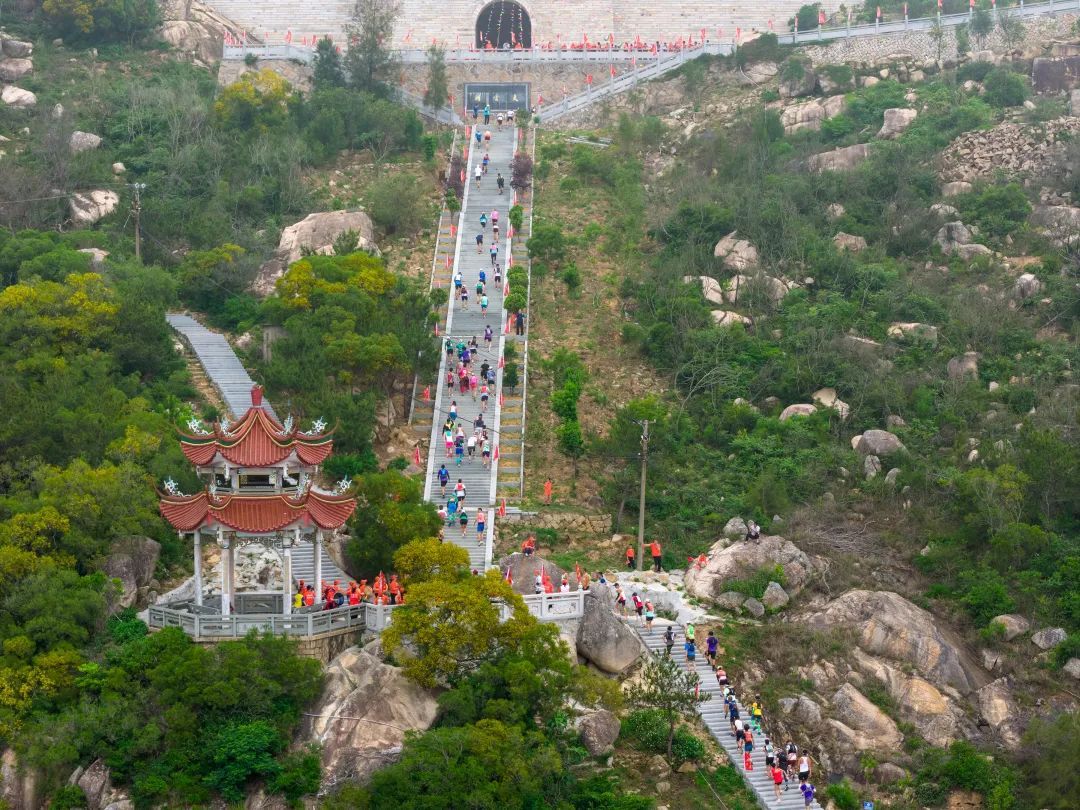

大蚶山越野赛的赛道串起当地景点,兼具挑战性与观赏性,激活赛事多重效应。 大蚶山越野赛、“村舞”大赛、村BA篮球大赛等群众性文体赛事的接连举办,不仅展现了新时代农民积极向上的精神风貌,更营造了全民参与、共建共享的和美乡村建设氛围。这些活动既传承了传统文化,又注入了现代文明元素,成为推动乡村德治建设的重要抓手。 在生态宜居方面,埭头镇扎实推进“五个美丽”建设活动,引导各村(社区)对人居环境进行全方位整治与改善,不断提升群众的获得感和幸福感。目前已完成的“五个美丽”项目共84个,其中包括53个美丽乡村庭院、23个美丽乡村微景观、6个美丽乡村小公园(小广场)以及2片美丽田园。开展村庄清洁行动,重点整治杆线无序、乱堆乱放、残垣断壁等问题,上半年顺利完成淇沪溪道护砌及清淤整治工程、鸡甲屿亮化美化工程,乡村环境整洁度得到显著提升。 黄金喜表示,站在新的起点上,埭头镇将坚持“山海特色、三产融合、共同富裕”的发展路径,持续深化产业转型升级,完善基层治理体系,提升乡风文明水平,努力绘就一幅独具山海特色的乡村振兴壮美画卷。 |

- 闽ICP备案号(闽ICP备17002539号-1

- 莆田市秀屿区融媒体中心主办 地址:秀屿区机关大院内

- 邮政编码:351146 联系电话:0594—5855099

- 投稿邮箱:xybdz2014@163.com

- 举报电话:0594—5855099 举报邮箱:xyqrmt603@163.com 福建省新闻道德委举报电话:0591-87275327

- 莆田市秀屿区版权所有 未经授权,不得转载或建立镜像